・なんで内定もらえないんだろう

・新卒の就活は難しすぎる

・就活で落ちるのは当たり前なの?

上記のようなお悩みを抱えている人は多いと思います。

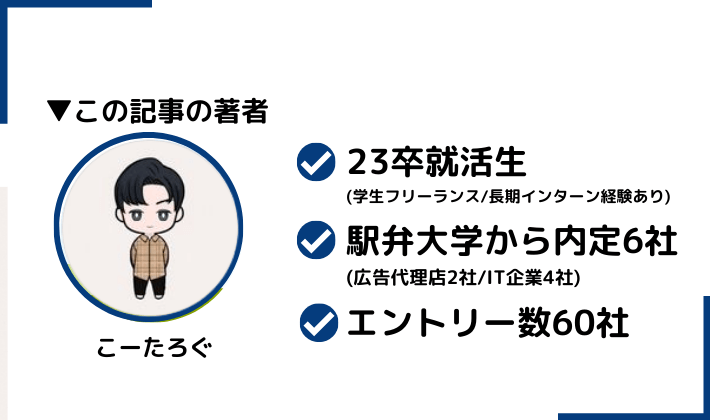

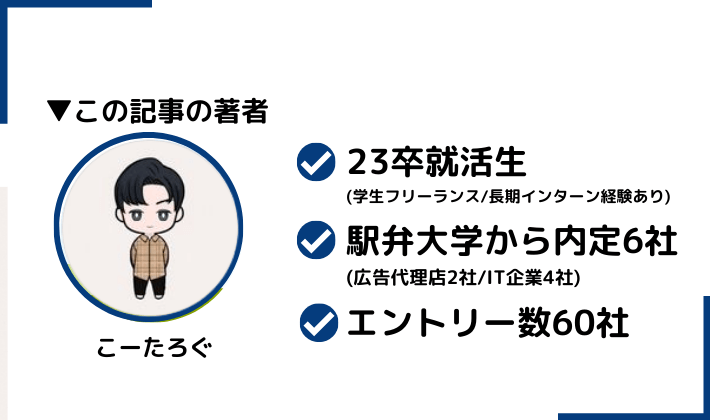

こたろ

こたろどうも、こたろです。僕自身、就活で落ち続けたときは「本当に自分には才能がない」「無能だ」と思っていました。

ひどいときは、就活うつといった症状が出て、常に「就活 辛い 死にたい」と検索していました。

しかし、「就活で落ちるのは当たり前」のことなのです。

その理由を具体的な統計を使いつつ、解説します。

また、内定がもらえない原因と内定をもらうための改善策も紹介します。

本記事を読むことで、就活に対して気持ちが軽くなり、就活を前向きに頑張ってみようと考えるようになると思います。

ぜひ参考にしてみてください。

- 「就活で落ちるのは当たり前」な理由

- 就活で落ちる原因

- 就活で落ち続けている時の解決策

<おすすめ就活エージェント>

1位:新卒エージェント UZUZ

プロのカウンセラーの「ES添削」が受け放題。厳しい自社基準でブラック企業を徹底排除。

ユーザー満足度97%の面接対策!大手企業からベンチャー企業まで優良企業多数

2位:キャリアパーク就職エージェント

就活のプロがES対策や面接対策、選考結果のフィードバックをしてくれる!

これまでに2万人以上の学生が利用。昨年度1000名以上の内定実績あり!内定まで最短3日!ソニー・トヨタ・NTTデータなど紹介企業の多くが福利厚生充実。

<IT系に特化した就活エージェント>

1位:レバテックルーキー

新卒でITエンジニアになりたい学生の就職活動をサポートする、日本最大規模のITエンジニア専門の就職エージェント。面接に通過するためだけのテクニックではなく、 学生の志向性やスキル、入社後のキャリアパスを考慮したファーストキャリアのアドバイスが可能。

2位:ウズキャリIT

IT分野の就業サポートを得意としており、 累計2,000人以上の就業マッチング。

完全無料で就職サポート+IT学習のサポート。内定率が83%以上、入社後の定着率は93%以上。

<おすすめの逆求人サイト>

1位:OfferBox

利用学生数38.9万人以上、利用企業数 11,400社以上、就活生の3人に1人が登録!

2位:キャリアチケットスカウト

大手からベンチャー企業まで、累計契約企業は7,600社以上。

3位:キミスカ

1社あたりの月間送付数に制限があるので、本当に評価している学生だけスカウト。

「就活で落ちるのは当たり前」な統計的理由

結論、「就活で落ちるのは当たり前」です。

僕自身、60社受けて内定が出たのは6社ほどです。最初の方は30社連続で落ちました。

就活で落ちるのが当たり前な理由は以下の通りです。

- そもそも倍率が高いから

- 優秀だから採用される訳ではないから。

- 数打てば当たるは通用しないから。

一つずつ解説します。

そもそも倍率が高いから

まず、就活は「そもそも倍率がめちゃくちゃ高い」ことが多いです。

新卒求人倍率は1.58倍(=新卒学生1人対して1.58社が採用)です。

つまり、学生の方が求人数より少ないので、学生は非常に受かりやすいということです。

なんなら日本の学生が全員就職できるみたいなイメージです。

大手はエントリー数がバグっている。

しかし、この新卒求人倍率という数字はあっても、ないようなものです。

なぜなら、「学生は人気企業に集中するから」です。

僕は基本的にWeb系ベンチャーやWeb広告代理店を受けたので、それらの企業を例に出します。

| 企業名 | エントリー数 | 採用人数(合計) | 採用率 |

|---|---|---|---|

| サイバーエージェント(2021年度) | 20,000(仮定) | 210 | 1.05% |

| 楽天(2021年度) | 120,788 | 810 | 0.67% |

| リクルート(2020年度) | 15,418 | 473 | 3.06% |

採用率1%というのは、100人受けて1人受かるということです。

上記のデータを見ても分かる通り、就活は非常に厳しい戦いです。

中小企業(ベンチャー)=簡単ではない

ちなみに、大手企業でなくても、ホワイト企業などは基本的に倍率が高いです。

ベンチャー企業や中小企業が簡単だというのは全くありません。

むしろ、僕は選考の難易度は中小ベンチャー企業の方が高いのではないかとすら感じました。

僕が内定を頂いた6社のうち、5社は採用率1%、1社は0.1%です。

上場企業は3社、非上場企業は3社です。

つまり、何が言いたいのかというと、上場していない会社であっても倍率は高いということです。

なので、中小企業の選考に落ち続けたとしても全く悲観する必要はないのです。

どの道、結構無理ゲーです。

僕の友達でも、従業員300人程度のベンチャーは一次選考で落ちたのに、超有名なコンサル企業に内定した人もいます。

優秀だから採用される訳ではないから。

実は、就活は「優秀だから採用される」という訳ではありません。

めちゃくちゃ優秀だけど、「企業の社風に合わない」から落ちることはめちゃくちゃあります。

落ちる理由は様々です。

・優秀だけど、うちには雰囲気が合わない。

・優秀だけど、協調性に欠けるから、教育しづらそう。

・話し方が気に食わない。

・もう選考枠はだいぶ埋まってるし。

・優秀すぎて他社も内定出るだろうし、内定辞退されそう。

・あまり熱意が感じられないな。

そのため、「面接めっちゃできたのに落ちた」みたいなことはよくあります。

なので、就活に落ちて気にしすぎるのもよくないです。

企業に合わなかったんだなと思うくらいが一番腑に落ちます。

僕も何度もありました。

これは恋愛でも同じだと思います。

めちゃくちゃ可愛いし美人だけど、性格や趣味が全く合わないし付き合えないみたいな。

数打てば当たるは通用しないから。

数をこなせば内定出るということはありません。

なぜなら、多すぎると、1企業あたりの対策にかけられる時間が少なくなり、面接の質が低くなってしまうからです。

また、「受けて終わり」になりやすいので、振り返りの時間がとれなくなります。

なので、面接対策がおろそかになってしまうくらいなら、企業を絞って、一社一社万全の体制で挑むことをおすすめします。

僕は60社ほど受けましたが、最初の30社くらいはあまり対策せずに受けてました。案の定、30社全て落ちました。

数を受けること自体はいいのですが、それで質が下がるのは本末転倒ですね。

よく業界を広げて受けなさいと言われますが、広すぎても対策がめんどくさくなり、落ちやすくなるので、ある程度業界は絞りましょう。

就活は平均何回落ちるのが当たり前なのか?

就活生がエントリーする企業の数は約27社で、その中で内定獲得数は平均2社と言われています。

つまり平均25社は落ちるので、内定獲得率は8%ほどです。

僕も60社受けて6社内定で、内定獲得率は10%なので、妥当な数字といえるでしょう。

25回もお祈りメールがくる訳なので、メンタルやられる人が出てくるのも無理はありません。

あくまで目安ですが、選考ごとの通過率は以下の通りです。

先ほどのリクルートの例として、エントリー数約15,000人で計算してみます。

ES・書類選考通過:7,500人

適性検査通過:4,500人

一次選考通過:3,150人

二次選考通過:1,575人

最終選考通過:787.5人

実際の採用人数約450人なので、誤差はありますが、だいたい近い数値であることが分かります。

最終選考で半分も落ちるのはめちゃくちゃ意外だと思います。

事実僕も最終選考12回受けて6回通過しました。

就活で落ちるのが当たり前になってしまう原因

就活で落ちるのが当たり前になってしまう原因は以下の通りです。

- 質問対策が不十分

- 質問と回答がずれている

- 自己分析が甘い

- 受けて終わりにしている

- 回答に一貫性がない

質問対策が不十分

まず一つ目が質問対策ができていないことです。

質問されて30秒以上悩んで答える場合などは質問対策が不十分と言えます。

おすすめなのは以下の通りです。

どんな質問が来ても答えられるようにしましょう。

アドリブで答えるのは基本的に無理ゲーです。

質問と回答がずれている

質問と回答がずれているというのは、凄くあるあるです。

自分が長々話していると、「あれ、なんの質問されていたっけ??」という経験をしたことがある人も多いと思います。

以下、引用ですが、面接と回答がずれています。

面接官:「学生時代に頑張ったことは何ですか?」

応募者:「大学のイベントサークルで文化祭の運営に携わったことです。なぜそのサークルに入ったかというと、以前から広告業界やイベント運営の仕事に興味があったので、サークル活動を通して関われる機会があると思ったからです。企画から運営までの仕事を経験できて非常に勉強になりました。」

就活研究室 by キミスカ

学生時代に何を頑張ったのか聞かれているのに対して、応募者はなぜそのサークルに入ったのかについて答えています。

こういうことが起きないようにする方法は、「結論、○○を頑張りました」という感じで、「結論」という言葉を冒頭につけることです。

自己分析が甘い

自己分析の甘さは面接で如実に現れます。

自分の性格や強み、過去の原体験を理解した上で、なぜその職種につき、なぜその企業に入りたいのか、そしてその企業に入り将来どうなりたいのかをしっかり言語化できるようにしましょう。

そういった一つ一つの質問に答えられているかで、企業はその学生がマッチする人材なのかを見極めています。

自分が自分を理解できていないのに、企業に正しく自分を伝えられるはずがありません。

受けて終わりにしている

「受けっぱなし」は自分が一番やってしまっていたことです。

受けて改善しないのは、「面接を受けた時間が全て無駄」と言えるくらいもったいないことをしています。

一回の面接でに、うまくいった部分、うまくいかなかった部分をメモするなどして次の面接に必ず活かすようにしましょう。

めんどくさいのは分かるんですけどね。

ただ、面接でうまくいったはずなのに、なぜか落ちたといった感じで、「何がいけなかったのか」分からない場合もあると思います。

その場合、キャリアパーク就職エージェントなどの就活エージェントに相談するなどがおすすめです。

回答に一貫性がない

回答に一貫性がないとかなり落ちます。

例えば、適性検査の性格検査でめちゃくちゃ外向的だという結果が出ているのに、実際に面接したら内向的な人みたいなことになってしまうと、この人はどんな人なのか??と面接官も分からなくなります。

どんな人か分からないと採用するべきか判断が難しいので、とりあえず落とします。

他の例でいうと、過去の体験と将来のキャリアプランも一貫性を持たせた方がいいです。

なるほど、だからプロジェクトを統括する人材になりたいんだね!!

何か統括した経験が知りたいんだよな。確かにミスなく正確に業務をこなせるのはいい事だが、プロジェクトを統括したいのはなぜなのかが見えてこないな~。

「過去こういう経験があるから、将来こういうことがしたい」と答えられるようになると、面接力アップです。

志望動機とか他の質問に関しても全部同じで一貫性を持たせることが大事です。

僕はこれを意識してからポンポン面接が受かるようになりました。

就活で落ち続けている時の解決策

就活で落ち続けている時の解決策をご紹介します。

スランプにハマると受かる気がしないと思うこともありますが、何とか頑張りましょう。

これをきっかけに内定を取るのが当たり前になるかもしれまぜん。

- 自己分析を完璧にする。

- エージェントに頼り、面接対策する。

- 軸にあった企業だけ受ける。

- 逆求人サービスに登録する。

自己分析を完璧にする。

基本的に自己分析ができていれば、面接も余裕になります。

面接で落ちるのは、以下の2パターンが多いです。

自己分析ができていない状態で、面接対策をしても意味ないので、まず自己分析をやり直すまたは完璧にしていきましょう。

自分で自己分析するのが難しい場合、futurefinderなどの自己分析ツールを使うか、職サークルといったコミュニティで自己分析をするのもおすすめです。

おすすめのサービスは以下の記事を参考にしてみてください。

エージェントに頼り、面接対策する。

就活エージェントに頼り、徹底的に面接対策してもらうのもおすすめです。

よく友達とかキャリアセンターの人と面接練習する人がいますが、正直おすすめしません。

なぜなら、友達やキャリアセンターの人は就活のプロではないからです。

実際に社会人経験もあり、企業の裏側も知っている就活のプロに頼る方が圧倒的に効率がいいです。

僕も就活エージェントの方に指導してもらうことで、どこがいけないのかをフィードバックしてもらい、面接通過率が上がりました。

軸にあった企業だけ受ける。

冒頭でもお話した通り、幅広く業界を受けるのはおすすめしません。

なぜなら、対策が大変になり、おろそかになるからです。

なので、できれば2~3業界に絞りましょう。もちろん、絞りすぎてもよくないのでそのくらいがベストです。

いや~でもどうやって絞るのだ??

と思う方もいると思います。

その場合、まずは就活の軸を定めましょう。自分の価値観から決めるもいいでしょう。

例を出します。

| 自分の願望 | 就活の軸 |

|---|---|

| ・将来は会社に縛られたくない、社畜になりたくない | 若くても裁量があって挑戦でき、独立できる環境 |

| ・自由な働き方がしたい | 働き方が自由なIT業界で働く |

| ・殺伐とした人間関係は嫌だ | 社員同士でオープンにコミュニケーションがとれる環境。 |

| ・比較的ホワイト企業が多い | 納期がある業界ではなく、自社で商品やサービスを持っている企業 |

| ・どぶ板営業を極力やりたくない | エンジニアやマーケターなどの職種に就く。 |

こんな感じで、やりたいことややりたくないことを明確にすることでも、就活の軸がはっきりしてきます。

あとはその軸に合う企業を受けるだけです。

上の例でいうと、ITベンチャーが最も適しているということになります。

逆求人サービスに登録する。

逆求人サービスを使うと、就活を効率的に進められます。

とりあえず一社だけ内定とっておきたい場合や滑り止めとして押さえておきたい場合にも有効です。

一社内定があるだけでも安心感が違いますし、心に少し余裕が出てきますよ。

逆求人は、オファーが来るだけでなく、特別選考ルートがあったり、ESや一次選考免除もあったりします。

選考自体も結構通りやすかったりします。

有名どころでいうと、以下の逆求人サービスです。

僕の場合、2社ほどいきなり最終面接から選考開始でした。offerboxでは有名コンサル企業、広告代理店からオファーがきました。

逆求人だからといって大手企業が全然ないということではないので、大手志望の人にもおすすめです。

オススメの逆求人サービスを知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

まとめ:就活で落ちるのは当たり前!

いかがでしたか?

就活で落ちるのはごく普通で当たり前のことです。

就活で落ちる原因を分析し、改善していけば必ず内定が掴みとれると思います。

それでは。